タグ アーカイブ: 水害

「地震災害を想定した防災・防災タイムラインを通して知的に障がいがある人の支援を考える」

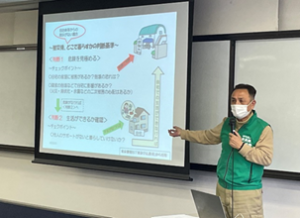

2月2日(木)、奈良県社会福祉総合センターにて、一般社団法人奈良県手をつなぐ育成会主催の「地震防災・地震防災タイムライン」研修会が行われ、奈良県防災士会からは植村副理事長を始め、板垣、小山、村山、杉村、山口の6名の防災士が参加しました。今回の研修会は、昨年1月に開催された「先手防災、どう動く“時系列の防災行動計画 タイムライン”(水害編)」に続くもので49名の方が参加されました。今回のテーマは「知的障がいがある家族とともに、災害時どのように行動したらいいのか」を一緒に考えるというスタイルで行い、参加された方々が災害への日頃の対策への強い関心をお持ちであることを感じました。

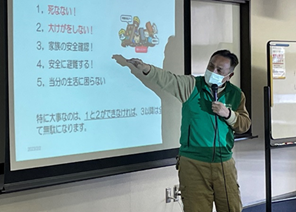

事前に災害がある程度予測できる水害(台風)時と違い、事前に予期できない地震災害に備え、どのように対策するのか。講座では奈良県防災士会の植村防災士が講師を務め、研修の最初に「大切なことはまず行動を起こすこと」「まずは、障がいがあるご家族を含め、ご家族分の非常時持出袋の準備からまず始めてほしい」とお伝えしました。研修は、参加者のお住いの地域の地震時の危険度や家庭での地震への対策等のチェックリストに記入することから始まり、災害時にどのような行動をするかとして、「マイ・タイムライン」を作成していただきました。どんどん書き進められる方がいる一方で、「何も考えていなかった・・・。」と手が止まって考え込んでおられる参加者もおられたことから、防災意識の格差をどう埋めて行くのか大事であることを実感しました。また、途中緊急地震速報の音を実際に聞いていただき、参加者に机の下へ避難する安全行動(シェイク・アウト)訓練を行っていただきました。たった15秒の訓練でしたが、実際の地震発生時にはもっと長く揺れが続くであろうことを体感していただけたのではないかと思います。

最後の質疑応答の時間には、「自宅避難の場合緊急物資は届けてもらえるのか」「福祉避難所について」等の切実で具体的な質問が寄せられ、植村防災士より「普段から地域の防災訓練等に参加し、災害時に支援が必要な家族がいることを知っていただく」「声をあげることの大切さ」等の回答させていただきました。今回の研修をきっかけに「我が家はどうする?」を各家庭で相談し、日頃からの準備をしていただければと思います。 (報告:山口防災士)

大和川流域水害対策協議会(第4回)

令和5年1月16日(月)奈良ロイヤルホテル鳳凰・朱雀の間において、第4回大和川流域水害対策協議会が開催され、奈良県防災士会からは末田理事長が参加しました。国土交通省近畿地方整備局の局長が座長となり、奈良県知事、流域25の市町村長、森林管理局森林事務所長、近畿地方環境事務所長、近畿財務局奈良財務事務所長、奈良地方気象台台長と奈良県防災士会理事長で構成されています。前回は書面決議でしたので、一堂に会する会議には初めての参加となります。以下難しい言葉が並びますがご了承下さい。

この協議会は気候変動の影響による降雨量の増加や流域の開発に伴う雨水流出量の増加等により浸水被害が著しい大和川流域において、雨水貯留浸透施設等の積極的な推進及び流域の持つ保水・貯留機能の適正な維持、水防災に対応したまちづくりとの連携、住まい方の工夫等、総合的な流域対策を効果的かつ円滑な実施を図るため、流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議並びに流域水害対策計画の実施に係る連絡調整を行うことを目的に、特定都市河川浸水被害対策法第六条に基づき設置するものです。

今回は雨水貯留浸透施設整備の進捗状況と、土地利用規制の検討方針等の資料説明が行われました。貯留機能保全区域の土地利用や浸水被害防止区域の指定は住民の皆さんにも直結する問題です。今後地域での協議も進んでくると思います。実際に浸水被害や災害が起こる前に対策が必要です。防災士の皆さんは地域で浸水のリスクを周知頂くなどのご協力をよろしくお願いします。

<末田政一 防災士>

くらしに活かす防災講座 第5回「平群町の豪雨災害リスクを知ろう」

令和4年11月19日(土)、平群町総合文化センターにおいて「くらしに活かす防災講座 第5回」が行われました。最終回のテーマは「平群町の豪雨災害リスクを知ろう」で、受講生10名、奈良県防災士会から1名、平群町防災士ネットワークから3名がそれぞれ参加しました。

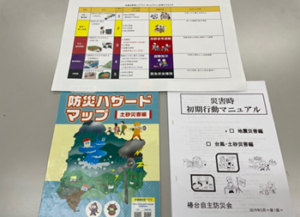

先ず小山防災士から令和4年8月豪雨による新潟県関川村・村上市の被災の様子や、令和3年7月に熱海市で発生した土石流の映像などが紹介され、平群町が豪雨災害に見舞われたらどのようになるのかを想像していただきました。続いて受講生の皆さんに「超大型台風が平群町を直撃したら」という想定で、「マイ・タイムライン」の作成に取り組んでいただきました。後半は平群町防災士ネットワークの中戸防災士より地元の自主防災会の「災害時初期行動マニュアル」について説明がなされました。総括は平群町防災士ネットワーク会長の堀田防災士からお話をいただき、最後に全5回の締めくくりとして平群町中央公民館の森田様よりご挨拶を賜りました。

受講生アンケートでは「水害のリスクを考えていなかったので、視野が広がりました。」「自分ごととして防災を考えられるかが課題だと思っているので、今日のワーク「マイ・タイムライン」の取組は大変役に立った。」「椿台のマニュアルは参考になった。自治会に提案する。」などの感想が寄せられました。コロナ禍で始まった本講座も多くの方々に支えられて3年目を終えることができました。「来年も受講したいと思います。」とのお声も頂戴し、改めて気の引き締まる思いです。

(報告:小山防災士)

20221119 平群町防災講座(第5回)_活動報告書「地域防災力充実強化大会 in 奈良 2022」のご案内

消防 団を中核とした地域防災力の充実強化を図るとともに、地域住民や自主防災組織をはじめ、教育、医療、福祉関係者等を含めた各界各層の連携を深めることを目的として「地域防災力充実強化大会 in奈良 2022」が開催されます。

『災害多発時代の消防団と自主防災組織のあり方 –自然災害から身を守るために–』をテーマにパネルディスカッションが開催され、本会より植村副理事長がパネリストとして登壇されます。

会員の皆様におかれましては、ご多忙中と存じますが、ご参加、ご聴講をお願いするものです。

******地域防災力充実強化大会 in 奈良 2022******

日時:令和4年 11 月 26 日(土) 13 時 00 分~16 時 45 分(予定)

場所:奈良県コンベンションセンター

-プログラム―

①『文化財を保有する社寺が期待する防災について』 生駒 基達 氏

② 事例発表1 『紀伊半島水害から 10 年 消防団と地域住民との連携』大垣 祥造 氏

③ 事例発表2 『未来へ繋げる地域防災力 -私たちが担います-』池口 光隆 氏

④パネルディスカッション ※15時25分頃~

『災害多発時代の消防団と自主防災組織のあり方 -自然災害から身を守るために-』

<パネリスト>

仲川 げん 氏(奈良市長)

中室 貞浩 氏(奈良市消防団長)

伊藤 俊子 氏(奈良市女性防災クラブ連合会 会長)

菅 磨志保 氏(関西大学社会安全学部 准教授)

植村 信吉 氏(奈良県防災士会 副理事長)

⑤防災クイズイベント

⑥総括 松田 浩之 氏(奈良県危機管理監)

⑦ 閉会挨拶 西里 利昭 氏(奈良県消防協会 会長)

詳細は、案内チラシを参照ください。

<案内チラシ>

https://fdma-chiikibousai.jp/

日本河川協会月刊誌「河川」令和4年10月号に執筆

令和3年12月24日に、一級河川大和川水系大和川他18河川と大和川流域について、特定都市河川及びの指定されました。(流域治水関連法の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法の改正後、全国初となる特定都市河川の指定です)

この法律に基づき、国土交通省大和川河川事務所と奈良県が事務局となり、令和4年1月12日に大和川流域の流域水害対策協議会を設立されました。この協議会は、国土交通省、県、大和川流域の25市町村で構成しており、大和川流域のあらゆる関係者の協働による流域治水を推進するために「大和川流域水害対策計画」を作成し、実践することを協議していく予定で、奈良県防災士会もこの協議会に参加しています。

このたび日本河川協会からの依頼で「月刊誌河川10月号」に執筆いたしました。「地域防災力向上の取り組み」と題して、防災士会の活動をレポートしています。

<末田政一 防災士>

田原本町教育委員会生涯学習講座「災害に備える」~水害編~

10月12日日(水)、田原本町生涯学習講座の一環として「災害に備える」~水害編~が開催されました。この講座の講師として植村信吉副理事長が招かれ約1時間に渡って講演を行いました。講演では、講座の受講生が高齢者であることを踏まえて①近年増加する水害②身を守る3つの心得③水害に備えるを柱に、「いつ」「どうやって」どこへ」逃げるのかを中心に講演を行いました。過去に田原本町は”57水害”で堤防決壊で大きな被害を受けたこともあり、受講生は熱心にメモを取るなどしながら参加していました。(報告者:植村信吉防災士)

三郷町連続講座第二回

令和4年8月20日、三郷町福祉保健センターにて三郷町社会福祉協議会主催防災連続講座の第2回目「三郷町の災害リスクを知る」が実施され、奈良県防災士会より植村顧問が講演し、町内防災士や自主防災役員など14名が受講しました。今回は過去に水害が起きた明治団地およびため池ハザードマップに掲載されている「大池」という溜め池の、現地見学会を中心とした内容で進行しました。今回、受講者はまず社協の車に分乗し現地へ向かいました。明治団地では57災害と呼ばれる昭和57年の台風10号の時と、平成29年の台風21号による地域の水害の様子について、明治団地自主防災会の代表の方による語りとまち歩きでの案内がなされ、当時の様子やそこから地域で始めた取り組みなどが紹介されました。特に大和川の水位が上がってから、樋門が閉じられるタイミングが地域に知らされないことに、行政や大和川工事事務所との連携を強く求められている事や、高齢者の避難への対応に苦心されていることなどをお話しくださいました。また次に訪れた「大池」では、社協担当者よりため池ハザードマップと連動した情報の説明があり、受講者一同熱心に耳を傾けていました。そのあとは福祉保健センターに戻り、奈良県防災士会の小山防災士による「三郷町の豪雨災害リスクを知ろう」という題目で講演がありました。水害や土砂災害、避難の方法や避難情報の活用などについて講演されました。 (報告者:北村防災士)

日本防災士機構主催セミナーのお知らせ

日本防災士機構主催の以下のセミナーが開催されますのでお知らせいたします。

受講希望される方は、内容ご確認のうえ直接申込みください。

■「事業継続力強化計画策定セミナー」【作る編】

主 催:日本防災士機構

共 催:中小企業基盤整備機構

開催日時:2022年7月23日(土)10時~12時(予定)

申込先:https://questant.jp/q/NJBO2022-06

※電話番号入力の際は数字のみで入力してください。―(ハイフン)は入力しないでください。

_____________________________________________________________________________________

■「大規模水害に備える ~マイ・タイムラインの普及~ 」

主催:日本防災士機構

共催:国土交通省水管理・国土保全局

講師:鮎川 一史 氏

(一般財団法人河川情報センター参事)

開催日時:2022年7月30日(土)10時~12時00分(予定)

申込先:https://questant.jp/q/NJBO2022-07

※電話番号入力の際は数字のみで入力してください。―(ハイフン)は入力しないでください。

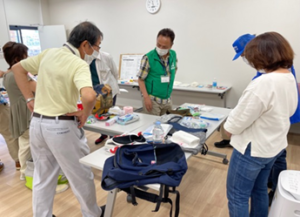

「くらしに活かす防災講座」

令和4年6月4日(土)、平群町総合文化センターにおいて「くらしに活かす防災講座 第一回」が開催されました。本講座は全5回(6月~10月)の連続講座で、本年度で3年目を迎えます。コロナ禍のため、1年目と2年目は座学中心のスクール形式でしたが、今年度は「with コロナ」を意識して実技を多く取り入れる予定です。第一回は奈良県防災士会から2名が参加し、平群町防災士ネットワーク3名に運営のサポートを頂きながら、8名の受講生に講義が行われました。

テーマは「災害に備える」で、植村副理事長から「心がまえ」と「防災クイズ」と「非常持ち出し袋」について講義がなされました。災害時に最も重要なのは「死なない」ことであり、そのためには「災害を知る」、「なにから始めるか?」、「我がこと意識をもつ」などの必要性が説かれました。南海トラフ地震は過去の周期から必ず近い将来に起こりうるとのことで、南海トラフ地震の前後には活断層型の局地的地震が発生する可能性もあるそうです。大地震発生時には「死なない、大ケガをしない」ことが最も重要で、風水害時には「早めの避難が命を救う」とのことでした。後半の非常持ち出し袋の時間では、受講生が各自持参した物品を広げて、活発に意見交換が行われました。受講生からは「家で備えている非常持出袋のチェックをする機会になってよかった。」「忘れていた事や必要な物がわかり勉強になりました。」などの感想が寄せられました。

(報告:小山防災士)

新着情報

三郷町勢野北1,2丁目自治会、マイ・タイムライン地震編2026年1月14日 - 8:13 AM

三郷町勢野北1,2丁目自治会、マイ・タイムライン地震編2026年1月14日 - 8:13 AM- 令和7年度 災害時における多様な主体間の連携を進める奈良フォーラム の開催について2026年1月13日 - 3:37 PM

桜井市人権問題研修会「人権の視点からの防災」2025年12月14日 - 6:27 PM

桜井市人権問題研修会「人権の視点からの防災」2025年12月14日 - 6:27 PM 生駒市中地区避難所設営炊き出し訓練他2025年12月12日 - 9:54 AM

生駒市中地区避難所設営炊き出し訓練他2025年12月12日 - 9:54 AM 都祁地域合同防災訓練2025年12月11日 - 2:11 PM

都祁地域合同防災訓練2025年12月11日 - 2:11 PM