東日本大震災で現地へボランティアとして参加した山口防災士(広陵町)からレポートが届きました。山口防災士は奈良県が募集した「災害ボランティアバス」で気仙沼市へ行かれました。

以下、山口防災士のレポートを掲載します

平成23年5月20日(金)~23日(月)にかけて、現地2泊車中2泊で宮城県気仙沼市へ奈良県災害ボランティアバスに参加した。

気仙沼市は、宮城県の北東端に位置し、東は太平洋に面し、南は宮城県本吉郡南三陸町、西は岩手県一関市、藤沢町、北は陸前高田市に接する。

(1)市の面積は、333.37平方キロメートル、人口は、73,363人※平成23年3月末の住民基本台帳から

(2)被害状況

死 者 数 905人(5月1日現在)

行方不明者数 1,008人

市内の避難所数 58か所

避難者数 5,250人(4月28日現在)

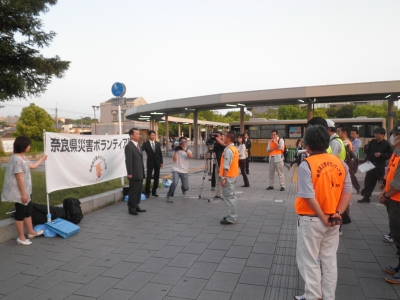

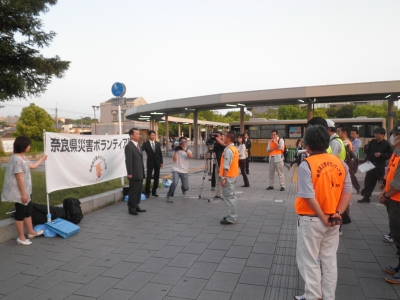

5月20日(金)18時30分に近鉄高の原駅を出発し、名神自動車道、北陸自動車道、新潟から磐越自動車道、郡山から目的地の東北自動車道一関ICまでの約930kmを13時間かけ気仙沼市へ

さて、一関市から気仙沼市へは、班ごとにレンタカーに乗り換える。ヘルメット、ゴーグル、サージカルマスク、作業着、長靴に着替え、作業荷物を積んだら出発だ。作業着の上には、奈良県の災害ボランティア隊名入りのベストを着用する。班長は、黄色のベストで我々はオレンジ色のベスト、県のスタッフは、黄緑色のベストだ。サージカルマスクは、建物の倒壊でアスベストが舞っているので付けるよう指示があった。また、長靴は釘などを踏み抜け防止のために鉄板敷きを推薦されていた。ボランティアセンターでは、けがによる破傷風を心配している。

一関市から気仙沼市へは、レンタカーで50kmを約1時間かけて現地へ向かう。行き先選定は、仙沼市ボランティアセンターが、被災者宅の希望と災害ボランティアの希望とを結ぶあわせる役目をしている。これをマッチングという。目的地の住所をナビに入力し、ナビに従ってひたすら走るのみである。現地ではトイレがないので、途中のコンビニでトイレを借りた。店長に話を伺うと、「あと20分も車で走ると、津波に襲われた街が見える。」とのことであった。

突然、テレビや新聞で見たことはあるが、現実に流された材木、家、ひっくりかえった船、車など壊滅した気仙沼市街が見えてきた。そして、5人が一斉に「えー、」と絶句してしまった。

車は9時に目的地へ到着した。私たちの任務は、被災された佐藤さん宅の泥だしだ。佐藤さんのお宅は海から1kmぐらい離れているが、津波に流され家はない。あるのは、家の土台だけだ。そして、庭には、近くの水産加工会社から流れてきた生ワカメの入った約10kgのダンボール箱がヘドロとともに散乱している。付近をよく見ると青いビニール袋がいたるところに散らばっている。この青いビニール袋の中に生ワカメが入っているのだ。もう2か月以上経っているので、腐って蛆がわいている。腐った生ワカメの臭いもものすごいものだ。

本日は、4班20名が佐藤さんのボランティアをすることになった。

今日は、快晴で気温が高いせいか、ヘルメットから汗がぼとぼとと落ちていく。サージカルマスクの中も汗で息苦しい。蛆のわいた生ワカメの袋を4台の手押し車にのせて次々とゴミ捨て場までもっていく。20人で5時間かけて佐藤さんの家は見る間にきれいに片付いた。

佐藤さんの10m上の隣家は津波の被害を受けていない。津波が襲った場所とそうでない場所とでは、雲泥の差があるのだ。津波が襲った家は壊滅である。

泥の中から出てきたアルバムや賞状は、家族にとっては思い出の品物である。

汚れているからと判断して勝手に処分してしまわないことだ。

午後3時に佐藤さんの奥さんに作業状況を見てもらい、次回も依頼したい時は、ボランティアセンターへ申し出る。ボランティアセンターから借りた道具があればセンターへ返し、作業終了報告をして、すべての作業が終了となる。

現地にはトイレがないので、休憩時間に車でコンビニ等のトイレを借りなければならない。4班のお昼の休憩場所は、国道45号線沿いの「花の道」というパーキングエリアにした。そこは敷地内に仮設気仙沼警察署と屋外トイレ、外で昼食がとれるテーブルとイスがあったのでちょうどよかった。

3 2日目のボランティア

2日目は、昨日と代わって、朝から雨が降っていた。1、2、4班の15名は、気仙沼市内のコーポ渡辺へ、 3班は、みのや商店へという予定であったが、雨のため両方ともいったんキャンセルとなった。そして、ボランティアセンターに9時に集合し、再マッチングすることとなった。ボランティアセンターでは、個人ボランティアが全国から集まっている。ボランティア登録をすませ、背中に自分が望むボランティア作業を書いたゼッケンをガムテープで貼っている。たとえば、「そうじ」、「泥だし」などと書かれたゼッケンを見て、マッチングがおこなわれる。

ボランティアセンターには、全国の社会福祉協議会の職員が交替で詰めており、センターのスタッフが、依頼主の家まで車で送ってくれる。センターのスタッフは、送迎、巡回、道具の配達などを通じて、依頼者のニーズとボランティアの進み具合をチェックしているのだ。ちなみにセンターで、道具の貸借担当の腕には、「大阪府柏原市社会福祉協議会」と書かれていた。

我々15名は再マッチングの結果、結局コーポ渡辺へ行くこととなった。

コーポ渡辺は、気仙沼湾から700m離れているが、2本の川に挟まれており、津波は川を遡上し襲ってきた。コーポ渡辺は、2階建て6戸の共同住宅で、1階3戸が津波の被害にあった。

2階の床まで津波が来たといっていた。所有者の渡辺さんは70歳ぐらいの方で以前まぐろ船に乗っていたという。3月11日当日、ここのコーポ渡辺にいた時に地震に遭い、テレビのニュースで大津波が来ることを知り、一目散に高台へ避難したという。幸い、コーポ渡辺の住民の方も無事であったということであった。

渡辺さんがボランティアを頼んだのは、これが3回目で、街中の道路やコーポ渡辺の周囲も木材やがれきで埋まっていたという。2ケ月かかってやっと道路もコーポの周りもがれきが撤去できたのだという。

コ-ポの床は剥がされて、石灰が蒔かれてあった。我々の作業は、1班1戸ずつに窓ガラス、網戸、壁を清掃することだ。2階には、避難所へ行くより自宅の方が良いと住民が住んでいる。しかし、下水が復旧していないので、あまり流さないように市から指導を受けているそうだ。さっそく窓ガラス、網戸を外し、石けんで洗ったが、レールやサンの間に泥が詰まり、水の力で吹き飛ばせなければ取れない。窓ガラスもガラスが割れて変形している。玄関ドアも変形して閉めることができない。本日は4時間かけて清掃をすることができ、渡辺さんも喜んでいただいた。

渡辺さんに、「コーポの写真をとってもいいですか?」と聞くと「ええ、いいですよ。」といってくれたが、写真撮影には、注意が必要だ。私は、休憩時間に津波が遡上した川の写真を撮っていたが、「被災者の方の家は写さないようにしてください。」と付近の方の忠告を受けた。被災者の家を撮るつもりはないが、カメラをもってうろちょろするのは誤解を受けそうでやめておいたほうがよさそうだ。

最後に

東日本大震災で被害を受けられた方々にお見舞い申しあげますとともに、これから大変ですが復興を願っています。

今回、長い復興の道のりの中のほんの2日間お手伝いさせていただいた。ここで得た体験を関西でも伝え、さらなる支援を広めたいと思う。