タグ アーカイブ: ボランティア

吉野郡内社協災害対応訓練

11月16日(土)下市中央公園体育館において、吉野郡内社協連絡協議会と吉野青年会議所の主催による「災害時対応訓練〜災害ボランティアセンターの役割・理解を深める〜」が開催されました。吉野郡内11町村から行政、社協、青年会議所、民政委員、ボランティアなどが参加し、総勢113名で訓練が行われました。奈良県防災士会からは講演・炊飯指導・見学などで5名が参加しました。午前中は、奈良県社会福祉協議会の災害ボランティア受援コーディネーターである川口防災士が「災害への事前対策と事後対策〜令和元年台風19号を事例として〜」を講演しました。昼食では小山防災士指導によりハイゼックス袋を用いた給食訓練が行われ、続いて段ボールベッドの組立とドローン飛行が実演されました。午後は、台風による豪雨災害から5日後という設定で、災害ボランティアセンターから初めてボランティア派遣を行うという想定においてセンター運営訓練が行われました。本訓練を通して、災害ボランティアセンターの役割や運営について理解が深められ、迅速かつ的確なボランティア派遣に向けた協働と連携の基盤作りが進められたことと思います。 <小山英子 防災士>

台風19号被災地復興支援活動災害ボランティアの募集

NPO法人奈良県防災士会は、台風19号による被災地へ災害ボランティアを派遣します。この活動は、本部の支援の下行いますが、関西支部連にも呼びかけます。

【日時】令和元年12月6日(金)21時00分出発(予定)~

12月9日(月)5:00頃帰着(車中2泊、現地1泊)

【行先】福島県いわき市(予定)

【内容】被災地区における土砂の清掃や家財の片付けなど

【定員】20名(大型バス1台、先着順)

【出発帰着】奈良市都祁交流センター(奈良市都祁白石町1133)

(駐車場は旧都祁保育園跡)

【対象】奈良県防災士会会員、関西支部連各府県支部会員。

(一般参加も認めますが、この場合、防災士会会員の推薦が必要です。)

【費用】1人10,000円

【申込】必ず、メールにてNPO法人奈良県防災士会まで「下記事項記載の上」申込んで下さい。

「住所・氏名・メールアドレス・携帯電話番号・生年月日・血液型・性別」

○アドレス mail@bousainara.com

★携帯アドレスからの場合は、必ず上記メールが受信出来る設定にして下さい。返信連絡が届かない場合は受付出来ません。

沢山のご参加ありがとうございます。

〇申込締切りました。

【注意】 完全自己完結型ボランティアとして行います。また、現地状況によ

って変更・中止があることをご理解下さい。

また、事前にボランティア保険の加入が必要です。

奈良県社協「台風19号被災地(郡山市)災害ボランティア」に参加して

令和元年11月4日(月)~7日(木)、奈良県・奈良県社会福祉協議会主催台風19号災害ボランティアバスで23名が福島県郡山市に入りました。

4日20時、県社会福祉総合センターでスコップなど資機材をバスに積み込み出発、約800km、運転手さん2名交代で運転、翌朝7時郡山市に到着。レンタカー6台に別れて資機材を積み込み、郡山市社会福祉協議会(郡山市災害ボランティアセンター)へ向かい、活動地の逢瀬川町内会集会所(富久山乙高サテライト)に到着。サテライトには、北海道、宮崎からのボランティアや地元郡山市からも来られていました。

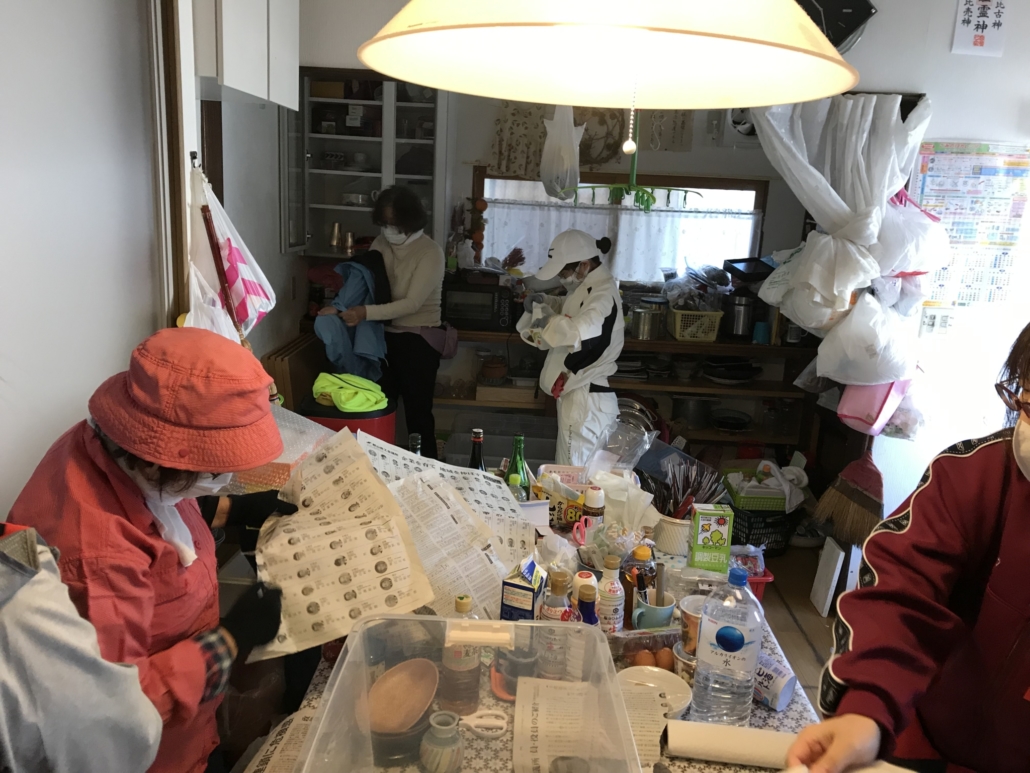

一日目は、男性ボランティアが被災家屋の庭の流入土砂の除去、女性ボランティアは被災家屋の家財道具の清掃などを行いました。被災者のFさんの話では「川が目の前なので二階から水位を見ていたが。まだ1mもあるので大丈夫と思っていたら、いきなり家に水が入ってきて、あっという間に冷蔵庫が浮き出して、あわてて二階に逃げて助かったんです」とのこと。Fさんの下流200m位のところで越流・氾濫したようです。

二日目は、4チームに別れて活動しました。半分は日本大学徳定サテライト付近(阿武隈川とその支流谷田川の間)の被災家屋の床はがし、土砂除去、石灰散布、庭の土砂除去を行いました。床はがしのお宅では涙を流して喜んでおられました。残り2チームは、引き続き乙高地区の土砂かき、畳、家具、ピアノの搬出と、家財道具の清掃と前日の残りの作業を行いました。

現地では、ボランティア要請をしていない人もまだまだいる模様で、ニーズ調査の必要を感じました。

帰りには、民間入浴施設ご厚意の「災害ボランティア無料入浴券」を利用して、スーパー銭湯で疲れを癒し、20時郡山を出発、翌朝7時橿原に無事帰ってきました。

第2便が11日出発の予定です。

この県社協ボラバスに参加した防災士は、八木沢(王寺町)、南上(天理市)、植村(三宅町)、谷口(山添村)、奥村(葛城市)、竹谷(吉野町)、細田(大和高田市)、村山(広陵町)の8名です。 <防災士 村山 央>

台風19号被災地の状況(10月15日15時現在)

台風19号の被害状況の報告です。

テレビや新聞でも報道されていますが、その被害は甚大です。

北は、岩手県から西は長野県まで12都県で死者74名、行方不明12名(毎日新聞報道)とのことで、国交省の発表では、7県52河川73ヶ所で堤防決壊が確認された(10月15日、15時現在)とのことです。

未だ被害の全容が掴めてない自治体も多く、その全容は明らかになっていません。

また、本部からの情報によりますと、信濃川下流域の新潟県長岡市でも甚大な被害が発生しているとの情報も入っております。

奈良県防災士会として、なにができるのかについて、義援金や災害ボランティアの派遣及び被災都県支部への支援も含めて、本部と協議しながら現在調整中です。

すでに各地域では災害ボランティアセンターが開設されたり、その準備に入っているようです。

最近のボラセン設置状況は、全国社会福祉協議会HP参照

全社協HPボランティア情報

新着情報

桜井市人権問題研修会「人権の視点からの防災」2025年12月14日 - 6:27 PM

桜井市人権問題研修会「人権の視点からの防災」2025年12月14日 - 6:27 PM 生駒市中地区避難所設営炊き出し訓練他2025年12月12日 - 9:54 AM

生駒市中地区避難所設営炊き出し訓練他2025年12月12日 - 9:54 AM 都祁地域合同防災訓練2025年12月11日 - 2:11 PM

都祁地域合同防災訓練2025年12月11日 - 2:11 PM 石川県七尾市(おらっちゃ七尾) 災害ボランティア活動 (湯浅防災士、吉川防災士)2025年12月10日 - 10:41 PM

石川県七尾市(おらっちゃ七尾) 災害ボランティア活動 (湯浅防災士、吉川防災士)2025年12月10日 - 10:41 PM 安堵町災害VC設置・運営訓練2025年12月1日 - 6:38 PM

安堵町災害VC設置・運営訓練2025年12月1日 - 6:38 PM