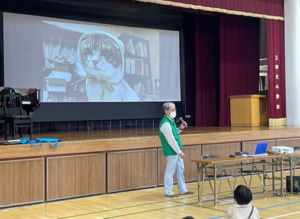

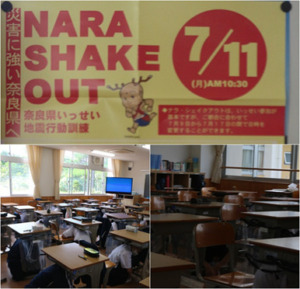

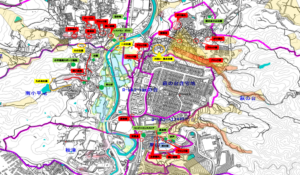

令和4年7月7日(木)、奈良市立都祁中学校において全校生徒を対象とした防災学習が行われ、都祁地区自主防災会長でもある末田防災士が「地震対応練習」を行いました。ナラ・シェイクアウト(奈良県いっせい地震行動訓練)に合わせて毎年実施していますが、昨今は新型コロナウイルス感染防止のため、集合しての安否確認と講義の代わりに、オンライン授業を利用して各教室のモニターで相互連絡をしています。今回は地震対応練習の他に、オンラインでロープワークも試みました。

まず、各教室で地震対応の講義の後、放送を用いていっせいシェイクアウトをして、その感想と「何が」「何処が」危険なのかを各自考えて書き出してもらいました。

・机が小さすぎて潜るのが大変だった。時間がかかった。

・窓ガラスや電灯が割れて降ってきたら怖い。テレビが落ちたり、後ろの棚から物が飛んでくるかも。

・先生が身を守っていなかったので、危ないと思った。

・机に掴まっていても、机ごと飛ばされるかもしれない。

このようなシェイクアウトに関しての意見があって、自分事として捉えられた実のある練習になりました。大地震で多くの人がケガをした時は、まず命に関わるケガかどうかを判断して、助けを呼んだり応急処理をする。そのために「まず自分がケガをしない」を最優先で考えること、日頃から何が?何処が?危険なのかを知っておき、状況を判断することも中学生にやって欲しいと話しました。

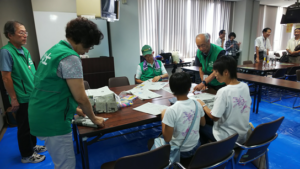

実技訓練はどうしても密になりがちですし、人数が多いときはロープの準備も大変なので、ロープワークは初めての試みで「荷造りひもを使ったオンライン講義」でやってみました。災害時だけではなく、普段の生活でも役に立つ、本結び、もやい結び、巻き結びをモニター越しに説明しながら、全生徒が各教室で練習しました。

・ほどけない結びなのに、ほどくときは直ぐにほどけるのにビックリした。

・いろんな結び方があって、それぞれ固さとかが違うのがすごいと思った。

・ロープの便利な使い方が面白くて興味を持った。もっといろいろ練習したい。

・ひもの結び方は難しくてうまく出来なかったけど、話が面白かった。

難しかったという意見も多く、モニター越しなので見にくいという部分と、出来ていない人が講師側から確認出来ないといったオンラインでの問題も発覚しましたが、ロープではなく太めの荷造り紐を使用したことで、実際の使用状況をよりイメージすることが出来ました。みなさん楽しんで練習をしてくれたので、大変有意義な一時間になりました。

<末田政一 防災士>