台風7号接近!台風に備えて下さい

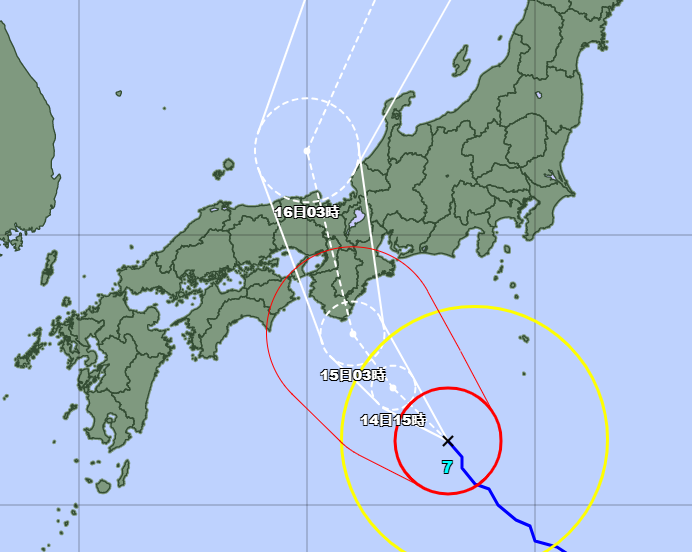

強い台風7号は、8月14日(月)午前3時現在中心気圧は965ヘクトパスカル、最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルとなっています。

気象庁によると、速度が遅いため降雨量は8月1ケ月分相当の雨が降るとのこと。

最悪の場合、紀伊半島を縦断し奈良県内でも甚大な被害が予想されます。

防災士として台風に備えて下さい。

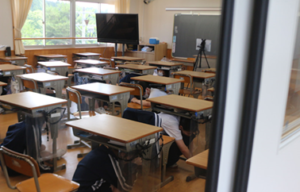

まず、自らの”命をまもる”行動をお願いします。

そして、早めの避難を呼びかけて下さい。率先避難者として行動して下さい。自治体が発令する「避難指示」にも素早い対応をお願いします。

また、事前に気象情報を入手しながら県内での浸水や河川増水に注意をはらい、地元自治体や自治会、自主防災会と連携しながら、台風に備えて下さい。