タグ アーカイブ: 自主防災

香芝市防災講演「みんな(男女)の視点で考える防災)

さる4月11日(金)、香芝市総合福祉センターにおいて香芝市「人権を確かめ合う日」が開催されました。この人権を確かめ合う日は県内各地で開催されているもので、今回は香芝市の要請を受けて避難所運営や自主防災会活動において男女共同参画の視点から「みんな(男女)の視点からの防災」と題して話をしてほしいとの依頼を受けて植村相談役が赴きました。植村防災士からは、能登半島地震への支援活動から見えてきたものとして、避難所の現実、被災地の実態等を報告するとともに、女性が自主防災活動や避難所運営に携わるのは、日頃からの行動が大事であることを中心に講演を行いました。参加された方々は熱心に聞きながらメモを取る等、この課題への熱意が伝わるひと時となりました。

<報告:植村信吉防災士>

平群町防災講演会 避難所運営ゲーム(HUG)

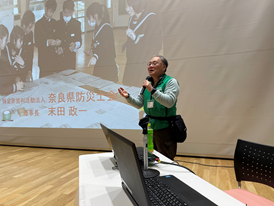

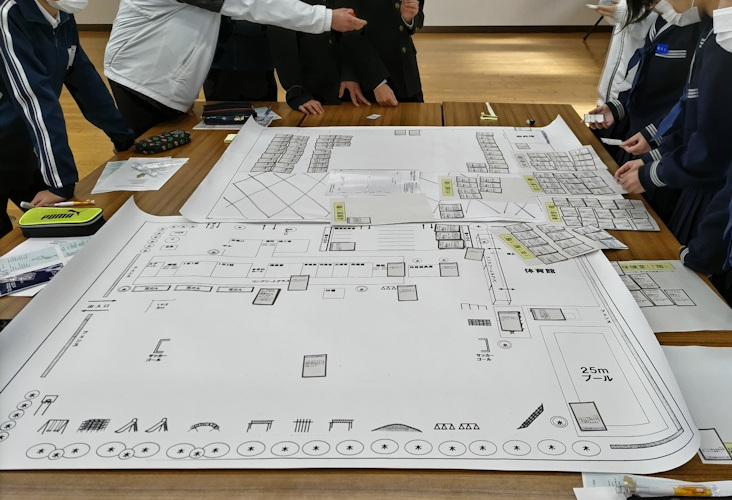

令和7年2月27日(木)14時から16時まで、平群町総合文化センターくまがしホールにて平群町地域自主防災組織連絡協議会防災講演会「避難所運営ゲーム(HUG)」を開催いたしました(5班構成)。本日のテーマとしては参加者が自らの地域で「避難所運営ゲーム(HUG)」を開催し、防災意識を高めることに寄与することを目的としました。理事長よりスライドにて過去や最近の災害地の写真等で災害の凄さを再認識し、次に避難所運営ゲームの説明、その後ゲーム開始となり15時過ぎにゲームは終了。振り返りタイムでは各班での困りごとや対応方法をそれそれの班から発表し、末田理事長からコメントして頂きました。各班から出た項目は「病人」、「同行家族としてのペット」、「トイレ」、「喫煙者」、「バスツアー外国人」、「掲示板の記載」、「各イベント」、「ホームレス」、「炊き出しコーナー」等でした。皆さんが楽しく熱心にしておられたのが良かったです。<堀田防災士>

奈良市防災リーダー研修2/23

奈良市防災リーダー研修が、令和7年2月3日(月)と2月23日(日)2日間、奈良公園バスターミナルレクチャーホールで開催され、延べ210名の方が受講されました。奈良市自主防災防犯協議会が主催する、地域防災リーダーのための講座で、今年で4回目になります。

奈良県防災士会からは末田防災士が「地区防災計画を作ろう」という題材での講義とMCを担当し、同じ内容で2日間行いました。2回目の時は開演早々に会場の設備都合でプロジェクターが映らなくなり、また奈良市のパソコンも繋がらなくなって、急遽プログラムを変更して1限目に防災士会の講義を行うなどのトラブルが発生しましたが、臨機応変に慣れている防災組織の本領が発揮されたと思います。参加者の皆さんも奈良市の防災を担う方たちなので、全員が一体になって取り組んだ感がありました。

奈良市には昔からの安全神話がありますが、逆に経験が無いためリスク拡大の恐れや準備不足が懸念されています。今まで以上に地域自主防災会の重要性が叫ばれる中、有意義な研修会となりました。

<末田政一 防災士>

自主防災支援事業(上北山村)「村全体の防災に関する講習会」の講師として登壇2/9

令和7年2月9日(日)、吉野郡上北山村振興センターにおいて「上北山村全体の防災に関する講習会」が実施され、奈良県防災士会から8名の防災士が参加して講師を務めました。この講習会は奈良県自主防災訓練支援事業の一環で、奈良県防災統括室が上北山村の自主防災活動の支援として奈良県防災士会が委託を受けて行っています。 上北山村での防災講習は10年ぶりとのことで、まず最初に「災害に備える」という題材で30分の説明を行い、そのあと皆さんでロープワークの練習をしました。防災士と一緒になって身体を動かすことで、徐々にですが皆さん一体になってきて、最初の説明ではやって頂けなかった身を守るシェイクアウトも、訓練途中で突然流した緊急地震速報に反応して、皆さん全員が身を守る行動を取って頂いたのが印象的でした。上北山村は奈良県南部に位置する山間部で、大台ヶ原を抱える日本有数の豪雨地帯です。前日からの大雪のため足元が悪い中でしたが、村内4区の区長さんと各区より役員の方が参加頂いて、村長も役場も含めて今後継続して防災訓練を実施してもらえるように、防災統括室と一緒に手厚く楽しい雰囲気を目的としていましたが、必要性を感じて頂けたよい講習会となりました。 <末田政一防災士>

自主防災支援事業(大和高田市) 「大地震!マンションでの在宅避難について考える〜防災講演・安否確認訓練」

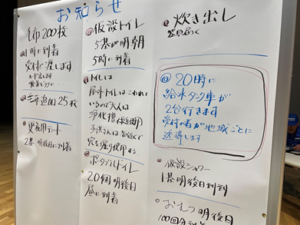

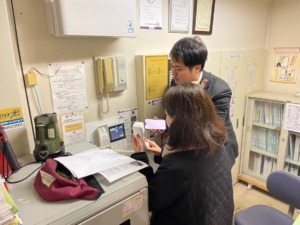

令和7年2月2日(日)ディオ・フェルティ大和高田において「大地震!マンションでの在宅避難について考える」と題して防災訓練が行われました。本訓練は奈良県自主防災訓練支援事業の一環で、奈良県防災士会が講師を務め、奈良県防災統括室、大和高田市危機管理課、マンション管理会社の皆さんにもスタッフとしてご協力頂きました。前半は大地震発生時にマンションで在宅避難するための備えや心得について講話をしました。後半はマンションに最近導入された全館放送システムの訓練放送や、タオルを使った安否確認訓練、支援物資の運搬訓練などを行いました。停電でエレベーターが停止しているという想定の下、参加者17名は各フロアに分かれてドアノブにタオルが巻かれている住戸を確認して回りました。マンション総住戸の約半数に当たる31戸にタオルが巻かれており、訓練参加者は多くの住民が協力して下さったことに手応えを感じていたようです。最後は市や県から届いた支援物資を受け取り、再び階段を使ってご自宅まで帰って頂きました。 <小山防災士>

都祁中学校防災学習(HUG)

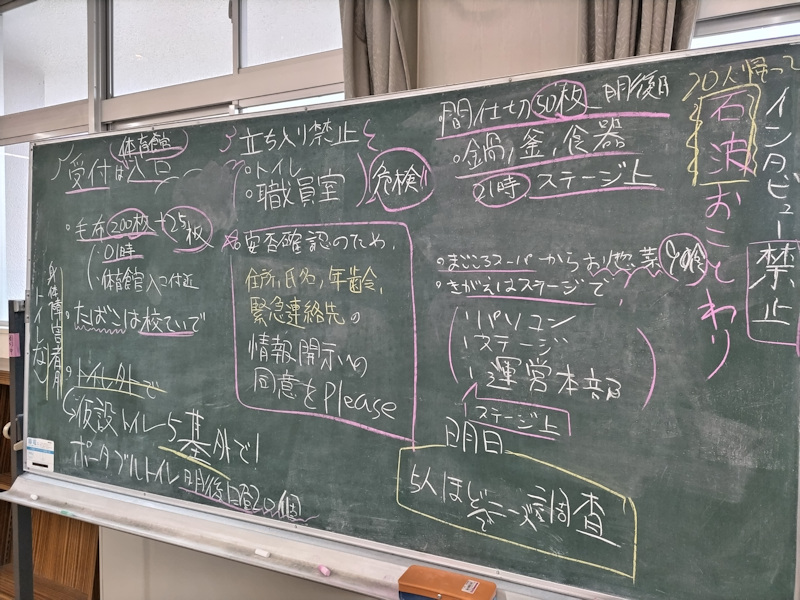

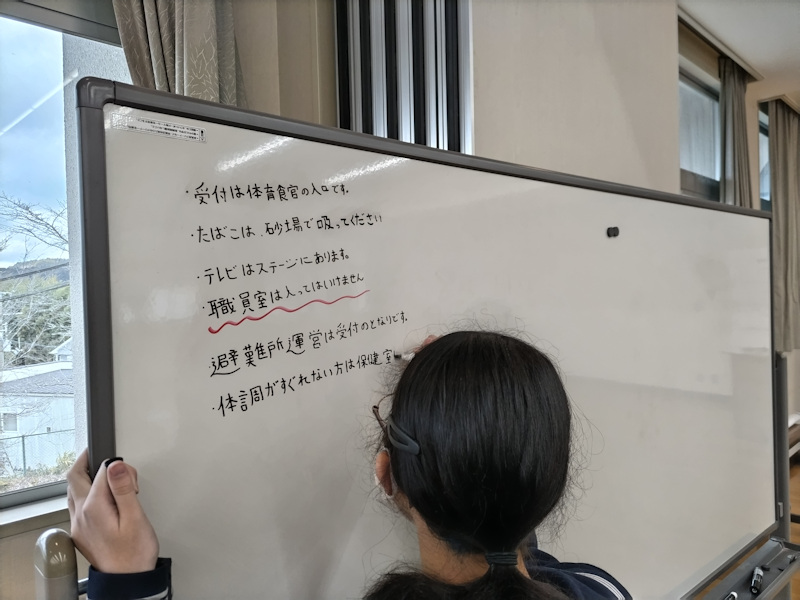

令和7年1月16日(木)、奈良市立都祁中学校において二年生(3限目4限目)と一年生(5限目6限目)を対象とした防災学習が行われ、都祁地区自主防災会長でもある末田防災士が「HUG(避難所運営ゲーム)」を行いました。都祁中学校では年数回の防災学習の一環として、この時期に毎年HUGを実施しています。

2年生は2回目ということもあり、効率よく段取りを進め、1年生は全員が一緒になって考えながら取り組んでいました。通常HUGはPowerPointを使って説明を行いますが、授業時間内で短いこともあり、例年口頭だけで説明をしてゲームを行いながら慣れていってもらう方法で行っていますが、対応力の高さと独創的な考え方には感心させられます。

都祁中学校は市の指定避難所(二次避難所)になっていて、中学校が避難所になるときは大変な状況に宇陥っていることが予想されます。面積の割りに人口が少なく高齢化が顕著ですので、昼も夜も都祁にいる中学生を頼りにしていて、生徒達も自分たちが役に立てることを実感してくれています。いつもながら新しい発見があり、都祁の安全のための有意義な一日となりました。

<末田政一 防災士>

シェイクアウト訓練、防災まちあるき(法隆寺防災訓練)

令和6年12月12日(木)法隆寺において、斑鳩町・法隆寺主催の防災訓練が行われました。2014年から毎年実施されている本訓練は今年で11回目を数え、毎回、斑鳩町の要請を受けて奈良県防災士会が支援をしています。今年度は奈良県防災士会から防災士16名が参加し、地元自治会や自主防災組織、法隆寺の関係者など約50名を対象に「シェイクアウト訓練」と「防災まちあるき」を実施しました。シェイクアウト訓練では修学旅行でその場に居合わせた高知工業高校の学生さん達が素早い動きを見せてくれました。

防災まちあるきに先立ち、能登半島地震や東日本大震災の地震発生の瞬間映像を聖徳会館で確認してから、参加者は法隆寺境内ならびに周辺地区の5つのエリアに分かれて出発していきました。エリアの一つは法隆寺山内で、大野執事長にご案内頂きながら、法隆寺関係者と防災まちあるきを行いました。参加者の皆さんにはいつもの見慣れた風景を防災目線で歩く事で新たな気付きが得られたことと思います。

本訓練の様子は当日放送の奈良テレビ「ゆうドキッ!」で取り上げられました。

(報告者:小山防災士)

【緊急募集】12月12日(木)法隆寺防災訓練のお手伝い募集

下記訓練を会員のスキルアップと会員相互のネットワークづくりの機会と捉えてご案内します。

斑鳩町法隆寺で開催される防災訓練に参加できる方を緊急募集します。

募集人員:10名

訓練名:斑鳩町法隆寺「シェイクアウト訓練ならびに防災まちあるき訓練」

日時:令和6年12月12日(木)

時間:13時30分~16時

場所:斑鳩町法隆寺境内および周辺地区

訓練内容:訓練参加者は斑鳩町在住の自治会及び自主防災組織の方々で、防災士会はシェイクアウト訓練ならびに防災まちあるき訓練の指導と支援を行います。

申込:奈良県防災士会事務局メール(mail@bousainara.com)へ

①名前

②メールアドレス

③住所

④携帯番号

新着情報

都祁地域合同防災訓練2025年12月11日 - 2:11 PM

都祁地域合同防災訓練2025年12月11日 - 2:11 PM 石川県七尾市(おらっちゃ七尾) 災害ボランティア活動 (湯浅防災士、吉川防災士)2025年12月10日 - 10:41 PM

石川県七尾市(おらっちゃ七尾) 災害ボランティア活動 (湯浅防災士、吉川防災士)2025年12月10日 - 10:41 PM 安堵町災害VC設置・運営訓練2025年12月1日 - 6:38 PM

安堵町災害VC設置・運営訓練2025年12月1日 - 6:38 PM 令和7年度 東和合同災害ボランティアセンター設置・運営訓練2025年11月29日 - 7:23 PM

令和7年度 東和合同災害ボランティアセンター設置・運営訓練2025年11月29日 - 7:23 PM 令和7年度大和高田市災害ボランティアセンター運営訓練2025年11月18日 - 2:09 AM

令和7年度大和高田市災害ボランティアセンター運営訓練2025年11月18日 - 2:09 AM