「平群町連続講座/くらしに活かす防災講座 第三回」

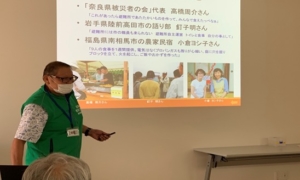

令和3年8月7日(土)、平群町中央公民館において平群町連続講座/くらしに活かす防災講座 第三回「平群町の災害リスクを知ろう。〜地震について〜」を行いました。今回は13名の方が受講され、平群町防災士ネットワークからも4名の方に運営のご協力を頂いております。本講座は小山防災士が担当しました。

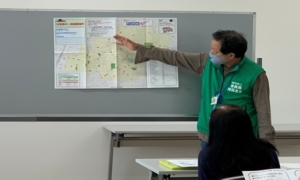

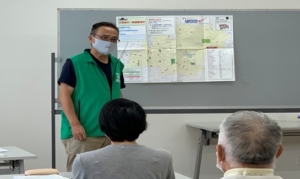

近畿圏における活断層の紹介から講話が始まり、活断層が動くと言うことは地震に直結する活動で有り、その規模を示すマグニチュードと特定の場所における揺れの大きさを示す震度について、中央構造線断層帯地震(内陸型)と南海トラフ巨大地震(海溝型)を想定した震度資料にて丁寧な説明がなされました。

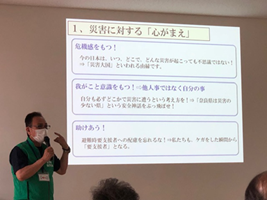

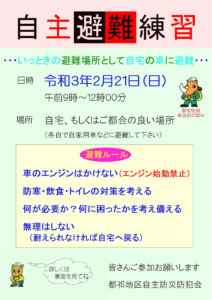

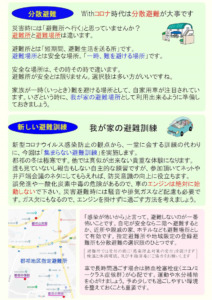

「地震発生!そのときどうする?」を課題として、大地震発生時のポイントについて参加の方にも一緒に考えて頂きました。緊急地震速報もしくは大きな揺れを感じたら「まず低く、頭を守り、動かない:シェイクアウト行動」をとり、あわてずに安全な道を考え、安全な所へ「一時避難(いっときひなん)」。安全が確保されたら家族・同僚、ご近所の「安否確認」などを行う。また、発災に伴うさまざまな事象については、助け合いを行う。避難所における運営についても自主運営が基本である事から、その為に日頃から訓練を行う事が大変重要となることを改めて確認頂きました。

「地震に備えよう」と題したパートでは、阪神・淡路大震災における死亡と負傷の原因から、地震の際に命を守る為、安全に避難する為にすべき対策について考えてみました。家庭内にて地震が起きたら危険な所は?など課題画像をもとに発表してもらい、その対策方法などを意見交換して理解を深めて頂きました。また繰り返しとなりますが、非常時の持ち出し品や助け合いが必要であること、また知識として地震等の災害による家屋の再建に関する費用支援や修繕費用など、日頃から考えておくべき事なども備えの一つとして取扱いました。

最後のまとめとして、

災害発災時は

①“そこにある物しか物はない!“

→日頃からの備え(=備蓄や対策)が大事だよ

②“日頃やっている事以外はできない!“

→練習(=訓練)が大事だよ

③“助け合いなしに災害は生き抜けない!“

→日頃からの助け合い(=人のつながり)が大事だよ!

として、第三回の講座を終えました。

受講者からは、災害への備えについて、活かされる内容であったとの評価をいただいており、大変よかったと思います。

(記録・報告):大坂間