タグ アーカイブ: 備え

設立15周年の記念研修会

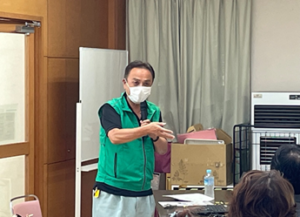

2023年5月28日(日)令和5年度NPO奈良県防災士会総会に続いて、設立15周年の記念研修会が行われました。

コロナ感染症が5類に引き下げられたとはいえ、予断をゆるされない時期でしたが会場はほぼ満席となりました。

「防災士と災害」と題し、講師はNP0災害支援レスキューアシスト、中島 武志 代表です。東日本大震災を機に石巻市でボランティアに入り、以後様々な体験を経て、持てるスキルを生かし、被災地支援を行う技術を持ったプロフェッショナルとして現在活動されています。よく知られている段ボールで作ったアシスト瓦は中島代表の発案です。災害で瓦屋根が破損するなどした際に、ブルーシートで覆っても3日程度しかもたないことがあったが、アシスト瓦は確実に雨を防ぎ3年もの耐久性があるそうです。高所作業を含めたこの技術を、被災地で支援にあたる自衛隊や消防隊員にも指導されています。「災害弱者を置き去りにしない」という信念のもと、発災に際し正確な情報収集を行い、24~72時間以内に迅速に被災地に入り、行政、社会福祉協議会と連携し、真に必要なことは何か直接被災者の声を聴き、生活の再開を支援しています。実は本日も被災地からのご来場で、この研修後は再び支援活動に戻られるとのことでした。人それぞれ被災状況は様々で、画一的に判断できるものではない。行政も個別の状況に応じて判断をするのはやはり難しい。NPOやボランティアに頼らざるを得ないことや、判断をも引き継ぐことがある。被災者に対してどのような支援制度があるのか、申請はどのようにするのか、知らせてあげることも必要と話されていました。また、被災地、被災者が自らの足で災害から立ち上がり、「普通に暮らせる幸せ」を取り戻すには、支援も長期に渡ることになるが、何もかもを与え手伝うのではなく、復興、再興するには支援を受ける側の「受援力」が重要とおっしゃっていて、レスキューアシストの活動を引き継ぐ新しい力を各地で育成もされています。災害に対する備えや考え方、それらを促す私達の防災・啓蒙活動が、地域の防災力、受援力を高め、有事の際の防災、減災、復興に寄与することは証明されています。

中島 武志 代表率いるレスキューアシストの真似はできませんが、同じ理念を共有する者として、これからの活動にあたり学ぶべきものが多い研修会でした。

(報告者:古瀬防災士)

三郷中学校2年生防災訓練

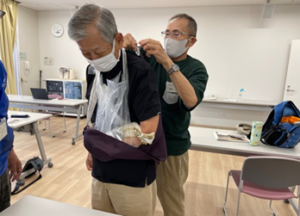

2023年5月17日(水)生駒郡三郷町の三郷中学校体育館において、教育委員会主催による「2年生の防災訓練」が行われ、2年生の生徒約180名が参加しました。講師陣として奈良県防災士会より植村相談役が参加。三郷町役場職員、消防団第2分団、西和消防署職員と三郷町自主防災ネットワークから9名の町内在住防災士が参加しました。また三郷町議会からも見学がありました。訓練は講演と実技訓練の2部構成で行われました。

2023年5月17日(水)生駒郡三郷町の三郷中学校体育館において、教育委員会主催による「2年生の防災訓練」が行われ、2年生の生徒約180名が参加しました。講師陣として奈良県防災士会より植村相談役が参加。三郷町役場職員、消防団第2分団、西和消防署職員と三郷町自主防災ネットワークから9名の町内在住防災士が参加しました。また三郷町議会からも見学がありました。訓練は講演と実技訓練の2部構成で行われました。

冒頭、森宏範町長によるごあいさつの後、奈良県防災士会・植村相談役兼副理事長による「南海トラフ大地震について」という題目で講演があり、南海トラフ巨大地震に関する動画視聴の後、「災害へどう備えるか」「災害が起きたらどうすれば良いか」について、「自分が無事でないと人を助けられないこと、世界で起きる大地震の約20%が日本で発生していること」といった内容の話がありました。

講演の後は実技訓練となり、1.危険箇所クイズ(三郷町自主防災ネットワーク)、2.男子女子別の非常持ち出し袋(三郷町自主防災ネットワーク)3.三郷町の防災の取り組み紹介(町総務課)ダンボールベッドの組み立て(教育委員会)、5.応急手当(消防団)、6.AED講習(西和消防)の5つのブースを用意し、5クラスの生徒が20分ごとに各訓練をローテーションするという形式で実技訓練を受けました。

各ブースで生徒たちはこれまで知らなかったことや初めて体験することに対し熱心に取り組んでおり、非常に有意義な防災訓練となったようでした。

最後に三郷中学校の河野教頭先生が講評を述べ、生徒全員からの感謝の御礼を受け取り閉幕となりました。 <平本英人 防災士>

奈良市防災リーダー研修「マイ・タイムラインの進め方と練習」

令和5年2月6日(月)、奈良公園バスターミナルレクチャーホールにおいて、奈良市自主防災防犯協議会主催の防災リーダー研修が行われ、129名の方が受講されました。奈良市の自主防災組織のリーダーを対象とした連続講座の初日で、奈良県防災士会からは末田防災士がマイ・タイムラインを担当しました。

昨年度は「マイ・タイムラインを作ってみよう」とういう目的で、逃げキッドの作成に特化しましたが、二回目の方も半数近くあったので、今年は「マイ・タイムラインの進め方」と題して、「地域で広めるにはどうすればいいか」、「何のために作るのか」、「自分の家のリスクを知る」ということに重点を置きました。奈良市は大洪水のリスクが少ない地域が多いですが、内水氾濫や土砂災害などにも備えることや、マンション等で自宅が大丈夫でも、車やペットをどうするか、停電や断水にはどう備えるかを考えて作成してもらいました。非常持ち出し袋も多くの方が準備されていましたが、マイ・タイムラインで考えた準備を通して、本当に役立つ物が入っているのかを見直して頂く機会にもなりました。

<末田政一 防災士>

NHKスペシャル「南海トラフ巨大地震」放送の案内

協定を結んでいますNHK奈良放送局様よりNHKスペシャル「南海トラフ巨大地震」放送の案内がありました。

<NHK様からの案内>

このたび、3月に放送予定の防災・減災の取り組みに役立つ番組とコンテンツをご紹介させていただきます。

また、放送当日ご覧いただけない方のために「NHKプラス」もさせて頂きます。

詳しくは、添付のファイルをご確認ください。

★★★NHKスペシャル「南海トラフ巨大地震」★★★ [NHK総合にて]

第1部

(前編)3月4日(土)午後07時30分~午後08時48分

(後編)3月4日(土)午後10時00分~午後10時54分

第2部

“最悪のシナリオ”に どう備えるか

3月5日(日)午後09時00分~午後09時59分

↓↓番組HP↓↓

https://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/original.html?i=37312&cid=cid=khss-tvqc-20230201-nsp-001

田原本町教育委員会生涯学習講座「災害に備える」~水害編~

10月12日日(水)、田原本町生涯学習講座の一環として「災害に備える」~水害編~が開催されました。この講座の講師として植村信吉副理事長が招かれ約1時間に渡って講演を行いました。講演では、講座の受講生が高齢者であることを踏まえて①近年増加する水害②身を守る3つの心得③水害に備えるを柱に、「いつ」「どうやって」どこへ」逃げるのかを中心に講演を行いました。過去に田原本町は”57水害”で堤防決壊で大きな被害を受けたこともあり、受講生は熱心にメモを取るなどしながら参加していました。(報告者:植村信吉防災士)

三郷町連続講座

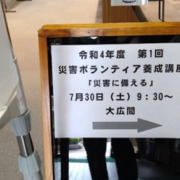

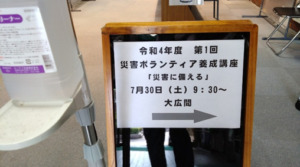

令和4年7月30日、三郷町社会福祉センターにて三郷町社会福祉協議会主催防災連続講座の第1回目「災害に備える」が実施され、NPO法人奈良県防災士会より植村相談役が講演し、町内防災士や自主防災役員など14名が受講しました。冒頭、社会福祉協議会常任理事の辰巳様から開講のご挨拶があり、植村相談役による「第1部 確かめようわが家の防災対策」「第2部 災害に備える」という題目での講演があり、最後に町内防災士による「非常持ち出し袋」について実際自宅で準備している物を陳列紹介し解説が行われました。 講演では改めて防災の基礎知識が分かりやすく紹介され、また非常持ち出し袋では準備できていない受講者もおられ「これはどう使うの?」「食料はどんなものが良い?」など質問も多くあり非常に有意義な講座となりました。受講者からは「ふだんなかなか人に聞けないことも知ることができた」など「たいへん勉強になりました」とおっしゃる方が多かったのが印象的でした。当該講座は三郷町内において「災害ボランティア」を養成するための内容で、令和3年度より実施され今回はその2年目となります。次回第2回では「三郷町の災害リスクを知る」という題目で、災害現場やため池ハザードマップの現場視察などが行われる予定です。災害が起きないことが一番望ましいことですが、いざ災害が起きたときに行政でも民間でも多くの人材が手を取り合って助け合うことが出来る三郷町になれるよう今後も頑張りたいと思います。

〈報告:北村厚司防災士〉

平群町ケアマネジャー研修

令和4年7月14日(木)、平群町介護支援専門員防災研修会が平群町地域包括支援センターで行われました。本研修会は6月12日(日)に実施された平群町社会福祉協議会の職員研修を受けて、地域で働くケアマネージャーさんにも是非ということで、奈良県防災士会の植村副理事長が再び講師に招かれました。

研修会には17名が参加され、植村副理事長から「災害に備える〜他人事ではなく、自分のことです〜」をテーマに講話がありました。日頃さまざまな利用者の支援を行っておられるケアマネージャーの皆さんに、災害時には「自分が無事でないと他の人を助けることは出来ませんよ」との呼び掛けがあり、「自分の命を守る」ために地元の災害リスクを知る重要性や、災害時に取るべき行動や、災害への備えなどが説かれました。

植村副理事長に続き、平群町社会福祉協議会の西本事務局長から「事業継続計画(BCP)作成に向けて〜福祉職として、支え合う仲間として〜」と題して、災害時には通常業務を継続しつつも、利用者の支援に当たるための仕組み作りに第一歩を踏み出しましょうとのお話がありました。(報告:小山防災士)

220714 平群町ケアマネ研修_アンケート集計「どうする?大地震が起こったら」

令和4年7月2日(土)、平群町総合文化センターにおいて「くらしに活かす防災講座 第二回」が行われました。今回のテーマは「どうする?大地震が起こったら」で、奈良県防災士会から4名、運営サポートとして平群町防災士ネットワークから3名が参加しました。 受講生は9名で、前半は「南海トラフ大地震について」、小山防災士が動画を使って海溝型地震発生時の様子を紹介し、「命を守る」ための心構えや備えを説明しました。後半は今この場で大地震が発生したと想定して、北村防災士が「身近な物を使った応急処置」を指導しました。受講生はその場に持ち合わせた持参物や、会場に用意されたわずかな日用品で工夫をして、「止血」や「骨折固定」に取り組みました。受講生からは「止血の方法や固定の仕方など役に立った。」「身近にある生活用品が応急手当に使えることを知っておく大切さ。」「地震の映像はやはりインパクトがあって記憶に残りやすい。リアルで自分の事として捉えやすい。」などの感想が寄せられました。

(報告:小山防災士)

新着情報

生駒市中地区避難所設営炊き出し訓練他2025年12月12日 - 9:54 AM

生駒市中地区避難所設営炊き出し訓練他2025年12月12日 - 9:54 AM 都祁地域合同防災訓練2025年12月11日 - 2:11 PM

都祁地域合同防災訓練2025年12月11日 - 2:11 PM 石川県七尾市(おらっちゃ七尾) 災害ボランティア活動 (湯浅防災士、吉川防災士)2025年12月10日 - 10:41 PM

石川県七尾市(おらっちゃ七尾) 災害ボランティア活動 (湯浅防災士、吉川防災士)2025年12月10日 - 10:41 PM 安堵町災害VC設置・運営訓練2025年12月1日 - 6:38 PM

安堵町災害VC設置・運営訓練2025年12月1日 - 6:38 PM 令和7年度 東和合同災害ボランティアセンター設置・運営訓練2025年11月29日 - 7:23 PM

令和7年度 東和合同災害ボランティアセンター設置・運営訓練2025年11月29日 - 7:23 PM