「能登半島地震・豪雨災害~支援活動から見えてきたもの~」

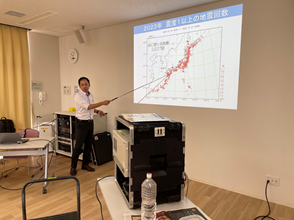

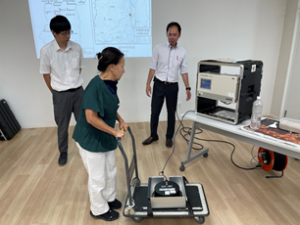

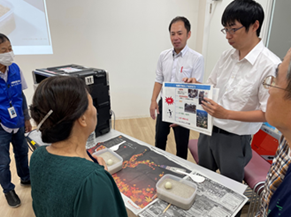

平群町社会福祉協議会の依頼を受けて社協職員の方々を対象に植村信吉防災士がプリズム平群において防災講演を行いました。テーマは、「能登半島地震・豪雨災害支援活動から見えてきたもの」です。社協職員の方が対象ということで、発災時に災害ボランティアセンターを運営する側の様子や福祉サービス提供者として現地の状況を伝えてほしいとの要望でした。ただ、能登での支援活動ではそこまで詳細なことはわからいとしながらも、避難所での支援活動の様子や被災者の方から直接聞いた話などを伝えながら、現地で感じたことを講演として話しました。参加した職員の方々は、非常に熱心に講演を聞いておられるとともに「災害に備える」のは自分の事と理解されていましたし、何より発災直後は、「隣・近所が頼り」として自分が支援している人たちの隣・近所で事前に頼んでおく事の大事さに気づかれたようです。

<報告:植村信吉防災士>