地方自治体や各種団体等からDIG、HUG指導の要請が多くなっていることから、指導者養成を目的とした研修会を開催いたします。下記要項をご確認の上、参加ご希望の方はお申込み下さいますようお願い申し上げます。

と き 平成26年10月13日(祝)午後12:45 ~16:40

ところ 新大阪丸ビル新館506号室 (大阪市東淀川区東中島1-18-27)

主催者 日本防災士会 関西支部連絡協議会

主な内容

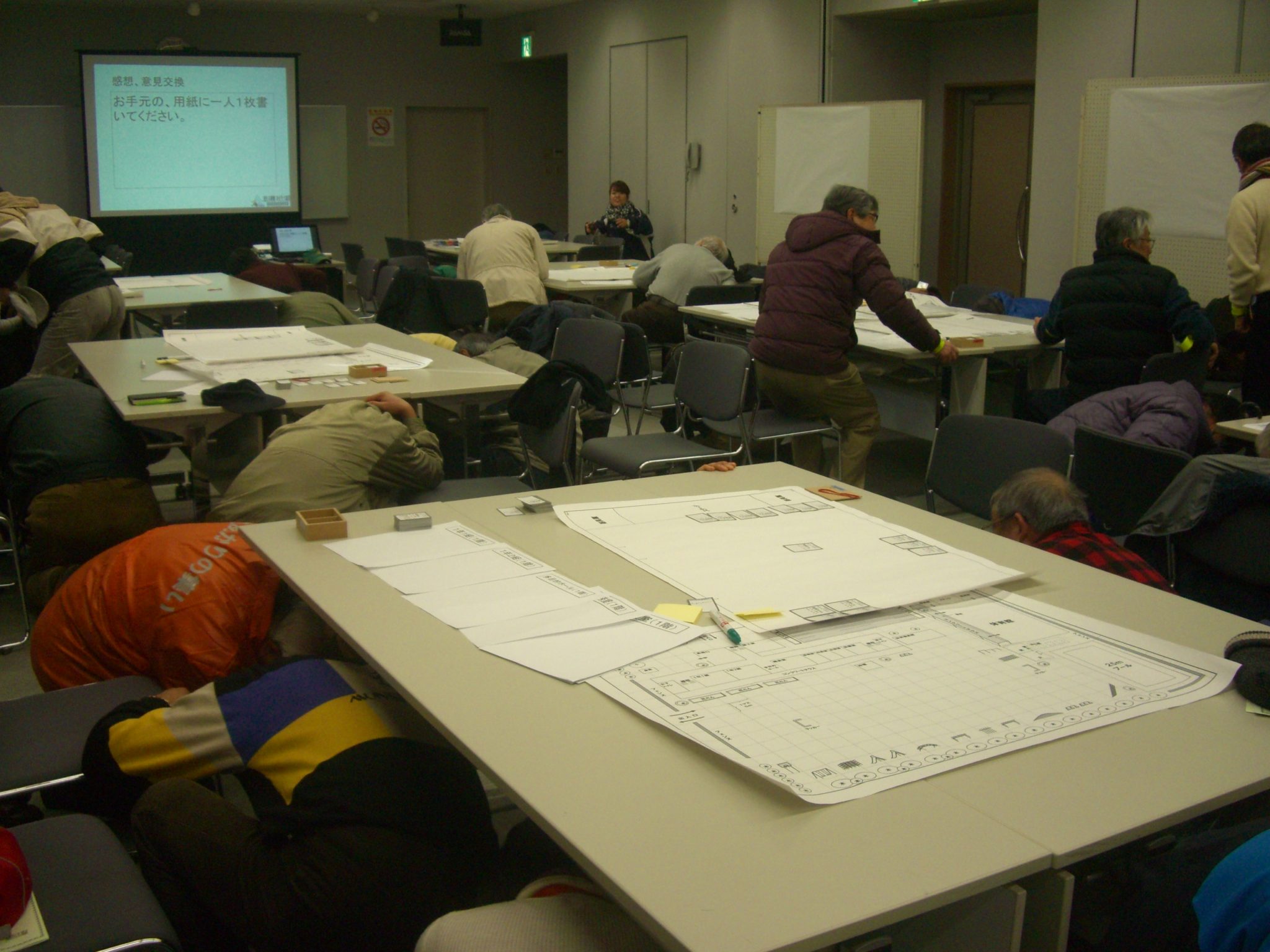

・町内図を使って、災害対応を考え、災害時要援護者支援など自主防災会役員等の

対応を検討する

※DIGは「都道府県地図」「市街地地図」「町内図」の三段階で進めることが

できます。この第三段階について集中して研修します。

・HUG の進め方(復習)

・避難所入居者への対応について

(避難者カードをピックアップし班別協議)

※静岡県地震防災センター指導によるHUG訓練参加者のレベルに合わせて

実施しますが、初めてHUGを経験する人も参加可能です。

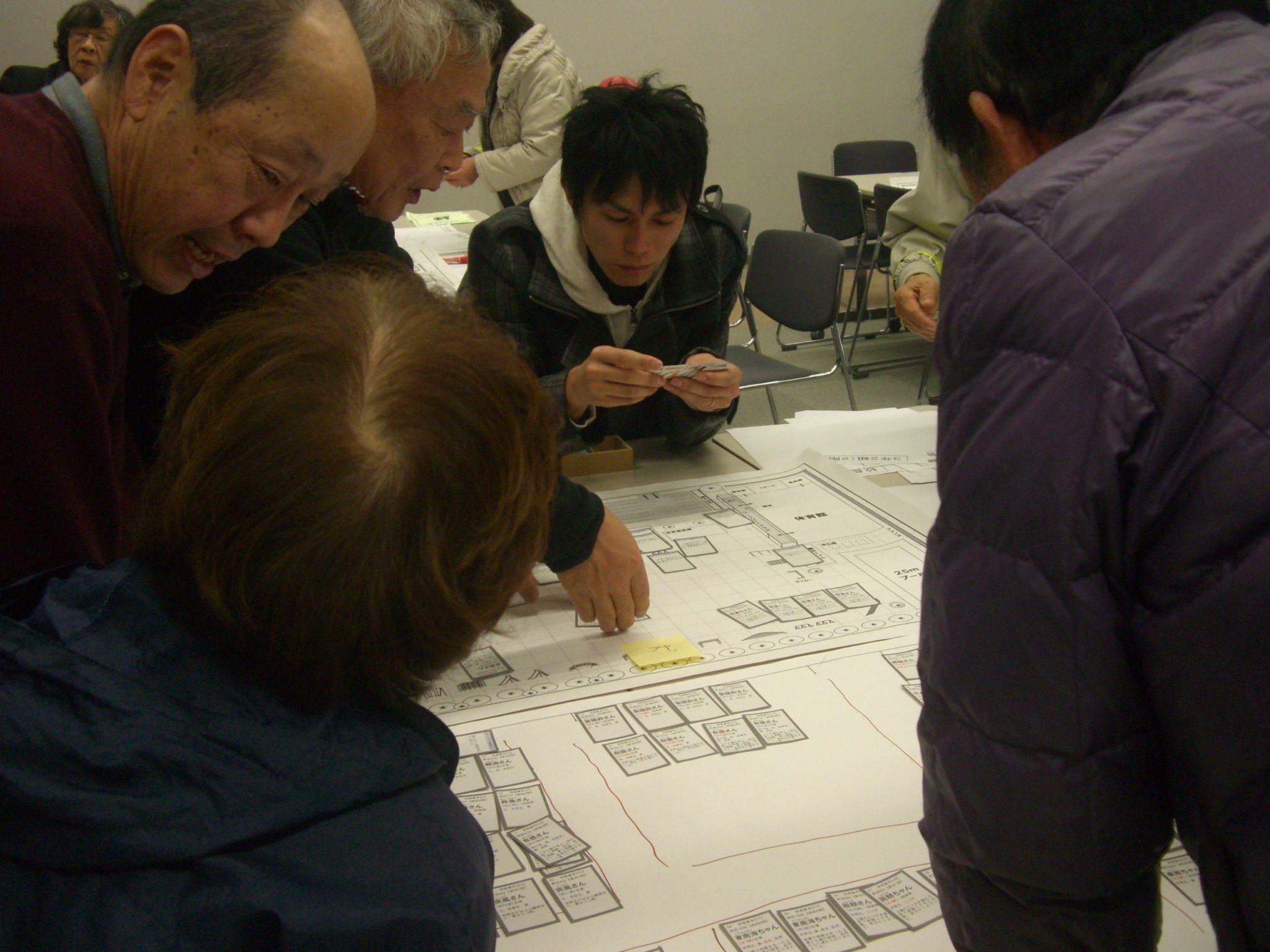

※200 枚以上の「避難者カード」のうち代表的なカードをピックアップして、

その対応を班別に協議し、避難所運営のノウハウ向上に努めます。

講 師 橋本茂 事務統括 他(予定)

参加費 1,000円(会場使用料、資材費、通信費などに充てます)

受講資格 日本防災士会の正会員・賛助会員に限ります。

支部推薦者を優先し、定員80名に達し次第、締め切ります。

参加申込

下記項目をメールで b-kyouwa(あっとまーく)amber.plala.or.jp まで

- 「支部推薦」 「個人申込」 の別

- 「支部推薦」の場合、支部推薦役員名(役職と役員名)

- 氏名

- 郵便番号/住所

- 電話番号

- 防災士番号/年齢

※参加可能の可否は、申し込まれた方すべてに9月下旬を目途に郵送でお知らせいたします。参加可能の方は研修会当日、会場受付にて参加費をお支払いください。

最終申込期限 9月20日