奈良東養護学校教員防災研修会

1月19日、奈良東養護学校において奈良県防災アドバイザー派遣事業として養護学校の教員を対象に防災研修会が開催されました。この研修会は、奈良県教育委員会の要請を受けて、県防災士会が昨年に開催した県内の小・中学校・高校・幼稚園・こども園・特別支援学校・市町村教委などの教員や学校関係者を対象に行われた防災研修会に参加された奈良東養護学校の先生から「ぜひうちの学校でも」と依頼を受けて開催されたもので、当日は約120名の先生方が参加されました。また、この研修会には奈良東養護学校校区で地域防災に取組む奈良市六条校区自主防災会からも2名の防災士が参加しました。

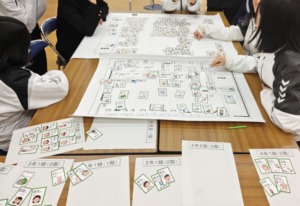

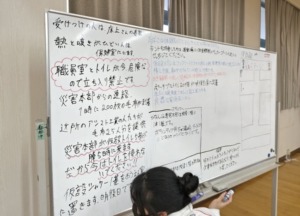

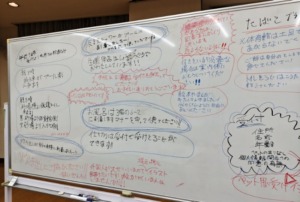

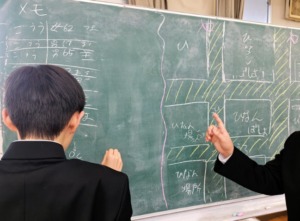

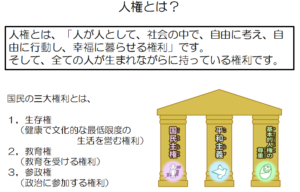

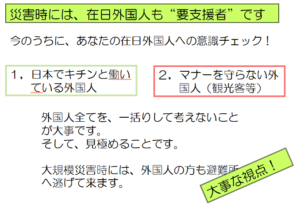

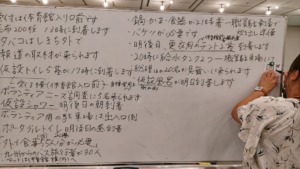

研修は、能登半島地震時に実際に避難所支援に出向いた経験やそこで起こった課題などを植村相談役が講演を行い、後半は、避難所で起こる様々な事態への対応をどうするのかとしてワークショップにて参加者で解決策を考える形で行われました。時間の関係で、養護学校にて起こりえる課題についてまで踏み込んだ協議とはなりませんでしたが、参加した先生方は「学校に通う子どもたちと避難されてきた住民に対してどう対応すれば良いのか」「保護者との連携などの課題があること」に気づかれたと感じました。学校からは、引き続き次年度も研修会を開催をしたいのでよろしくお願いしますとの声を頂き、研修会を終えました。

<報告:植村信吉防災士>