3月14日~3月16日の間、石川県七尾市にて、第12次災害復興支援ボランティア活動を実施しました。 今回の参加者は、初参加の方からベテランの方まで女性を含めた13名で、幅広い方々にご参加いただき支援活動を行いました。天候が不安定で、16日はあいにくの雨の中での活動となり、大変な場面もありましたが、それでも各人の献身的な活動により、当初の計画は無事完遂することができました。 また、今回は民間運営のボランティアセンター「民間災害ボランティアセンターおらっちゃ七尾」に受け入れていただき、活動を実施しました。これまで活動してきた社会福祉協議会様での支援活動とほぼ変わらず、丁寧な説明のもと行われました。なお、民間運営ということで、運営に伴う費用が補助や寄付に頼っているため、活動継続にはご苦労されている状況だと伺いました。

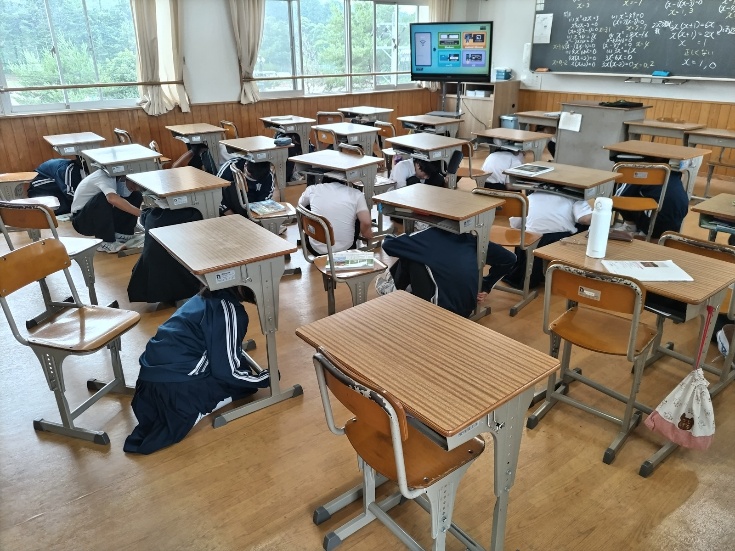

活動内容について 2日間ともに3班に分かれ、それぞれのニーズに基づき対応を実施しました。チーム編成には、運営側の責任者が同行し、他団体や個人と混成チームを構成しました。主な活動内容は以下の通りです:

- 「公費解体」に伴う荷物の移動・運搬、搬出、片付けの手伝い。

- 被災者地域への訪問、ニーズ調査、ボランティアセンター案内のローラー班活動。 また、訪問宅への支援配布品の袋詰め作業も、ボランティアセンター帰着後の限られた時間で実施しました。

- 初日の夕食は「食べることで支援をする」という趣旨で、近隣飲食店を訪れ、参加者の振り返りや慰労の場を設けました。

活動チームの紹介

- 八幡領さんチーム 大きな家屋と納屋での支援を担当し、2日間連続で対応。搬出品の分別、搬出、クリーンセンターへの運搬に従事。これまで支援者が入り活動しているものの、まだ完了には至っていない状況。

- 北村さんチーム 初日は2階建て倉庫で搬出品の分別・搬出・クリーンセンターへの運搬、2日目は停電中の被災者宅にて、暗がりの中で同様の作業を実施。また、ボランティアセンター帰着後、支援配布品の袋詰めも担当。

- 植村さん(初日)・駒田さん(2日目)チーム 指定地域を2名一組で一軒一軒訪問。ヒアリングを通じたニーズの掘り起こしやボランティアセンターの案内を徒歩で行った。

現地雑学 七尾市では発災初期から分別収集が徹底されており、仮仮置き場が設置されるほどです。現在は災害廃棄物の集積場は閉鎖され、一般ごみ排出ルールに基づいた分別と収集が行われています。しかし、ルールが多岐に渡り、時に煩雑な面もあります。特に、クリーンセンターの分別基準に適合しない場合、受け入れが拒否される厳しさも垣間見えます。初日活動中も、土埃や土砂に混じる金属片の分別作業が必要でした。

最後に 令和6年(2024年)の能登半島地震および奥能登豪雨による被災地では、復旧・復興作業が現在も真っ最中です。引き続き、皆様のご支援とご協力をお願い申し上げるとともに、奈良県防災士会の災害支援活動へのご賛同・ご参加を心よりお待ちしております。

2025年3月 奈良県防災士会 災害ボランティア担当 大坂間 弘明

令和6年度第12次災害復興支援 ボランティア活動