王寺町防災士ネットワーク研修

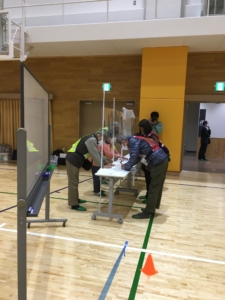

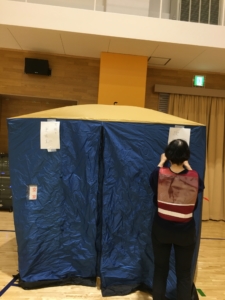

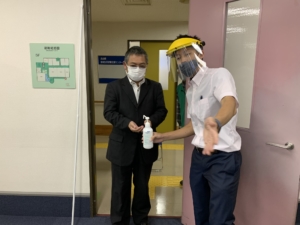

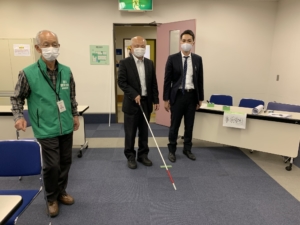

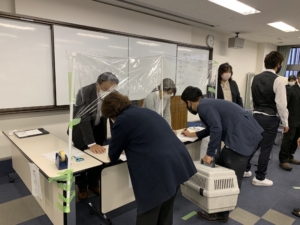

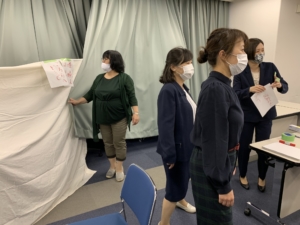

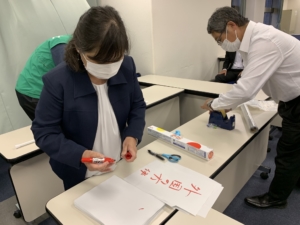

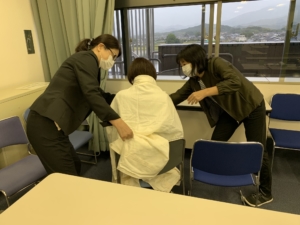

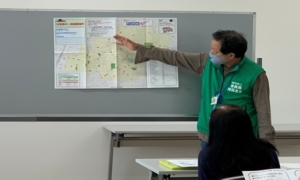

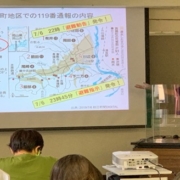

令和2年11月21日、王寺町いずみスクエアにおいて王寺町防災士ネットワーク主催「コロナ禍における避難所開設訓練」が行われ、町内の防災士31名が参加されました。午前9時半より開会の挨拶・訓練説明があり、その後A班(避難所運営チーム)とB班(避難住民チーム)に分かれ30分の訓練を実施。インターバルの後、A班とB班の役割を交代しての訓練を実施しました。内容としては、コロナ禍の今、大規模災害が発生したら?と仮定し、3密が起こりやすいといわれている避難所において自分たちがどのように行動すればよいのかを模擬体験し、避難所運営を考えるきっかけとするものでした。奈良県防災士会からは12名の防災士がサポートとして参加しました。訓練は、事前受付の設置から通常の受付、避難者のスペース、ペット対応、女性専用スペース、要支援者対応、新型コロナウイルス感染者対応などのゾーンに分かれ、それぞれ担当者が避難者の対応をしました。また、それらに利用できる備品は限られており万全ではない状態で「今使えるものを工夫して有効利用する」というテーマにも同時に取り組んでいました。事前受付ではソーシャルディスタンスの他、検温・マスクの着用や体調の確認、アルコール消毒などを実施。高熱の避難者は感染者対応の別室へ誘導するなどの対応をしていました。女性専用スペースとして室内用テントが設置され、アリーナ内の避難者スペースもソーシャルディスタンスを意識したものとなるなどコロナウイルス感染対策を意識した避難所運営として参加者が互いに意見を出し合い工夫して取り組んでいました。

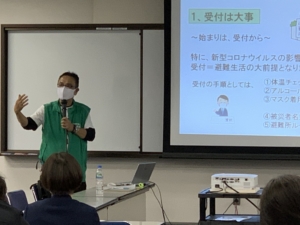

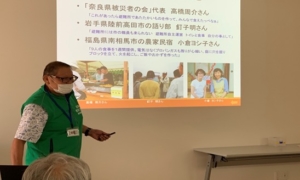

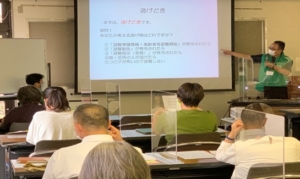

訓練の後には奈良県防災士会 植村防災士相談役から「ふりかえり」の講義があり、その後参加者の中から看護師でもある有馬氏が講評を述べられました。王寺町防災士ネットワークとして初の訓練でしたが、参加者の皆さんが防災士という事もあり積極的に判断し行動し充実した避難所開設訓練になりました。 〈報告者 北村厚司防災士〉